Das ist die Lebensgeschichte von Henny Brenner.

»Ich war nicht im KZ, ich war nie in einem Getto. Ich habe die Sache hier erlebt, vor den Augen der Deutschen. Und da soll mir niemand sagen, er hat es nicht gewusst! Das will ich nicht hören.«

Einführung

Mitten in Deutschland

Was Hennys Geschichte ausmacht? Du konntest es in ihrem Zitat bereits sehen: Henny Brenners Geschichte spielt ausschließlich in Deutschland. Sie gibt einen Einblick, wie es war, als Verfolgte während der NS-Zeit in direkter Nachbarschaft zur nicht-jüdischen Bevölkerung Deutschlands zu leben.

Was erwartet dich auf dieser Webseite

Mein Name ist Charlotte, und ich möchte dir hier Hennys Geschichte erzählen. Denn ich bin ihre zweite Zeugin, ihre Zweitzeugin. Unterstützung bekomme ich dabei von der Historikerin Theresa, die mit dem ZWEITZEUGEN-Wissenschaftsteam recherchiert hat und wichtige Stellen von Hennys Geschichte durch Zusatzinformationen ergänzt.

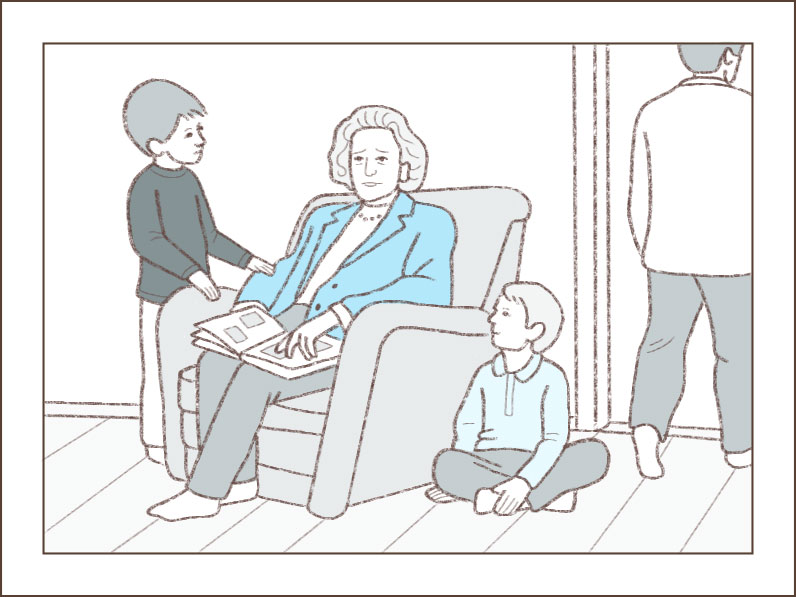

Henny hat ihre Geschichte mit uns, dem Verein ZWEITZEUGEN, geteilt. Und ich teile ihre Erzählung als Zweitzeugin nun mit dir. Denn wir Zweitzeug*innen erzählen die Geschichten von Überlebenden des Holocaust weiter.

Wenn du diese Geschichte bis zum Ende verfolgst, macht das auch dich zum Zweitzeugen oder zur Zweitzeugin von Henny. So kannst du helfen, dass ihre Geschichte weitererzählt wird und nicht in Vergessenheit gerät.

Kindheit

Weihnukka und Micky Maus

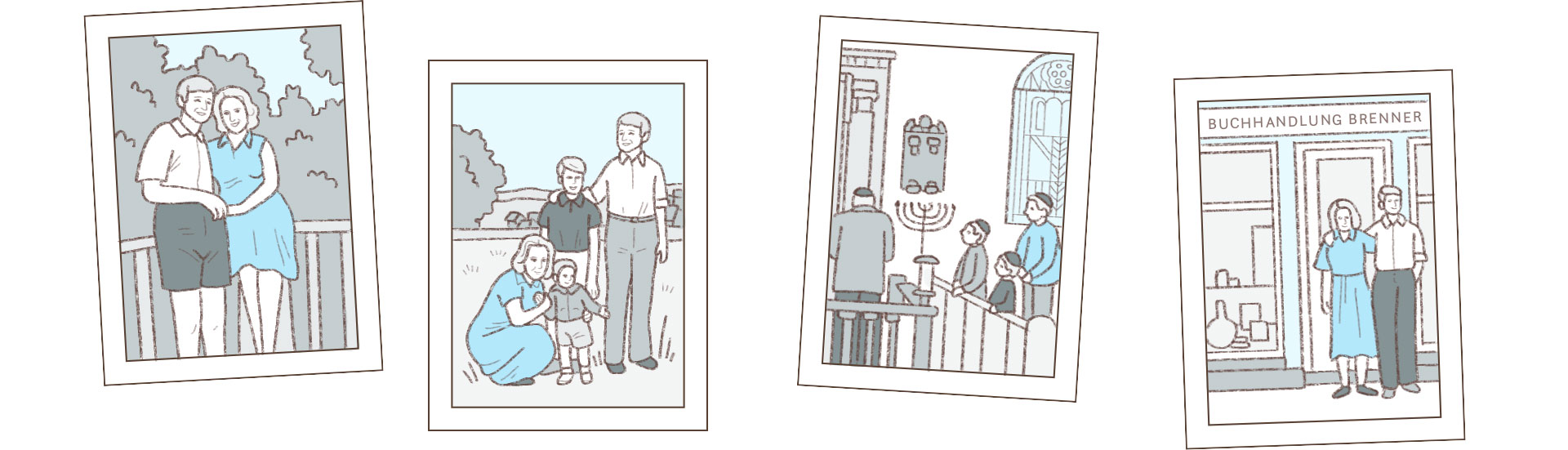

Ihr Vater war protestantisch, aber nicht religiös. Ihre Mutter war jüdisch und kam aus einem traditionellen Haus, aber auch sie war nicht sehr religiös. Trotzdem war es ihr wichtig, dass Henny Teil der jüdischen Religionsgemeinde war und so wurde sie nach ihrer Geburt dort angemeldet.

Henny selber empfand die unterschiedlichen Religionen ihrer Eltern als Kind als sehr praktisch. Mit der Familie ihres Vaters wurde Weihnachten gefeiert und es gab Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. Mit der Familie ihrer Mutter wurde Chanukka begangen und auch hier gab es Geschenke.

Gemeinsam mit ihren Eltern wohnte Henny in Dresden in einem sehr ruhigen grünen Viertel in einem Haus mit großem Garten. In der Nähe des Hauses war der Waldpark. Dort konnte sie im Sommer Schwäne füttern und im Winter auf dem zugefrorenen See Schlittschuh laufen.

Die Grundschule machte Henny Spaß, sie war eine gute Schülerin. Nachmittags ging sie zusätzlich zum jüdischen Religionsunterricht. Sie turnte gerne, war sogar im Turnverein und sie mochte wandern. Henny liebte Tiere, vor allem Hunde. Ihr liebstes Spielzeug aber war ihr Teddybär, die sie überall hin mitnahm.

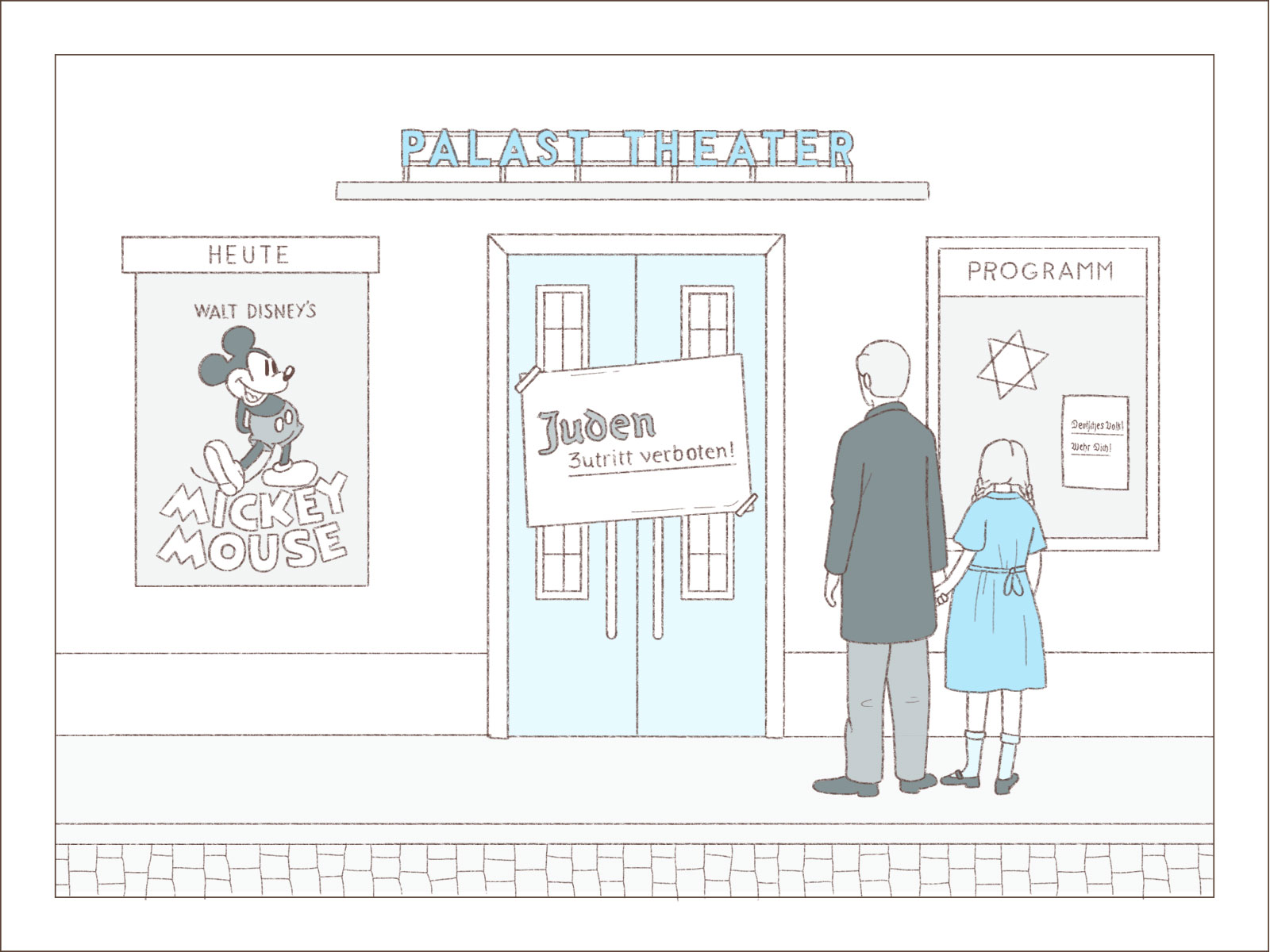

Hennys Eltern besaßen ein Kino in Dresden, das Palast-Theater. Henny durfte dort Micky Maus Filme schauen und ab und zu sogar ihre ganze Klasse umsonst ins Kino einladen.

Nach der Grundschule ging Henny aufs Lyzeum, so nannte man damals das Gymnasium.

Verfolgung

Für Juden verboten!

Im folgenden Video erzählt Theresa mehr über die Nürnberger Rassengesetze und ihre Auswirkungen.

Der Text vom Video zum Nachlesen

›Nürnberger Gesetze‹

Der Begriff ›Nürnberger Gesetze‹ umfasst verschiedene Gesetze, die am 15. September 1935 auf dem Reichsparteitag in Nürnberg beschlossen wurden.

Die Grundlage für die Gesetze bildete die Rassentheorie aus dem 19. Jahrhundert, die Menschen in verschiedene ›Rassen‹ einteilt. Die Nationalsozialist*innen verstanden sich als sogenannte ›Arier‹ bzw. ›Herrenrasse‹, die allen anderen überlegen sei. Menschen, die angeblich nicht dieser ›Rasse‹ angehörten, zum Beispiel als Juden*Jüdinnen Verfolgte, sahen sie als minderwertig an. Nach heutiger Erkenntnis hat dieses Menschenbild keine wissenschaftliche Grundlage, da es unter den Menschen keine ›Rassen‹ gibt.

Das ›Reichsbürgergesetz‹ legte fest, wer laut den Nationalsozialist*innen ›arisch‹ und wer ›jüdisch‹ sei. Als Juden*Jüdinnen galt nach dem ›Reichsbürgergesetz‹, wer drei oder vier jüdische Großeltern hatte. Die Menschen wurden als sogenannte ›Volljuden‹ bezeichnet. Außerdem wurde in sogenannte ›Mischlinge‹ unterteilt, die ein oder zwei jüdische Großeltern hatten. Als Juden*Jüdinnen Verfolgte wurden zu Staatsangehörigen degradiert, die deutlich weniger Rechte hatten als Reichsbürger*innen.

Das sogenannte ›Blutschutzgesetz‹ verbot Ehen zwischen jüdischen und christlichen Partner*innen. Bereits bestehende Ehen konnten aber bestehen bleiben. Die nichtjüdischen Partner*innen wurden gedrängt, ihre als Juden*Jüdinnen verfolgten Partner*innen zu verlassen. Mit einem nichtjüdischen Partner*in verheiratet zu sein, konnte für als Juden*Jüdinnen Verfolgte einen gewissen Schutz bedeuten. Die Nationalsozialist*innen sprachen von einer ›privilegierten Mischehe‹, wenn ein nichtjüdischer Mann mit einer als Jüdin Verfolgten verheiratet war und die beiden kinderlos oder die Kinder nicht in der jüdischen Gemeinde angemeldet waren. In diesem Fall wurden die Frau und Kinder z.B. nicht deportiert. Der Schutz erlosch mit dem Tod oder der Scheidung des Ehemanns. Ab Herbst 1944 wurden allerdings die als Juden*Jüdinnen verfolgten Ehepartner*innen doch deportiert.

»Bis dann die Ausgrenzungen kamen. Wir durften nicht mit turnen, nicht schwimmen, nicht Ausflüge mitmachen. Alles das, was ein Kind gern hat. Und dann haben sie gefragt: ›Ja, was ist denn los? Warum kommt ihr denn nicht mit?‹. Konnten sich das nicht erklären. Wir konnten es uns auch nicht erklären. Weil wir jüdisch sind?«

Anfang April 1933

Als Juden und Jüdinnen Verfolgte wurden aus Sport- und Turnvereinen ausgeschlossen.

Außerhalb der Schule wurde es mit der Einführung der Antijüdischen Maßnahmen einsamer um Henny und ihre Familie. Nichtjüdische Freund*innen zogen sich von ihr zurück und auch ihre Eltern hatten kaum noch Kontakt zu nichtjüdischen Menschen.

28.07.1935

Als Juden und Jüdinnen Verfolgte durften keine Schwimmbäder mehr besuchen.

Henny durfte nicht mehr in ihren geliebten Turnverein, sie durfte nicht mehr ins Schwimmbad und wurde von Ausflügen ausgeschlossen. Das war für sie damals sehr schwer zu verstehen und es war ein schlimmes Gefühl für sie, wie eine Bestrafung!

»Ich konnte gar nichts damit anfangen. Jüdisch, das ist ’ne andere Religion, aber dann kann ich doch mitturnen?«

05. Dezember 1938

Als Juden und Jüdinnen Verfolgte durften keine Grundstücke mehr besitzen oder Geschäfte führen.

Außerdem wurde zum Boykott jüdischer Geschäfte aufgerufen.

1935 bekam ihr Vater dann die Nachricht, dass sein Kino enteignet werden sollte. Als jüdisch verfolgte Menschen durften keine Geschäfte oder Firmen mehr besitzen. Und so sollte er sein Kino abgeben.

Das Kino, das Henny übernehmen sollte, wenn sie erwachsen ist. Das wollte ihr Vater so nicht hinnehmen!

Er fuhr bis nach Berlin ins Propagandaministerium, das für die Verwaltung von Kinos zuständig war. Das wurde damals von Joseph Goebbels geleitet.

Dort bekam er die Antwort, dass es kein Problem wäre das Kino zu behalten, schließlich sei er ja kein Jude. Er müsse sich dazu nur von seiner Frau scheiden und sie aus dem Besitz des Kinos austragen lassen. Das kam aber für Hennys Vater absolut nicht infrage. Und so verloren sie das Kino.

30. April 1939

Als Juden und Jüdinnen Verfolgte mussten in sogenannte »Judenhäuser« umziehen. Dort teilten sich in der Regel mehrere Familien eine Wohnung. Auch die hygienischen Zustände waren in diesen beengten Unterkünften sehr schlecht.

Nur wenig später wurde Hennys Familie auch das große Haus mit dem Garten weggenommen. Sie durften dort nicht mehr wohnen.

Weil ihr Vater ›arisch‹ war, durfte Hennys Familie aber zunächst in eine eigene Mietwohnung ziehen. Trotzdem war das eine große Umstellung für Henny.

15. Januar 1935

Die sogenannte »Vererbungslehre« und »Rassenkunde« wurden in die Lehrpläne aller Schulen aufgenommen und unterrichtet.

Auch in der Schule war Henny von den Ausgrenzungen durch die Nationalsozialist*innen nicht verschont. Die erließen dann ein Gesetz, das die sogenannte ›Rassenkunde‹ im Unterricht vorschrieb. In jeder Schulklasse mussten die Schüler*innen lernen, was ›arisch‹ bedeutet und warum ›Arier‹ die wertvolleren Menschen seien.

»Wir hatten in Biologie eine Lehrerin, die hat viel von Rasse erzählt, und dann hat sie gesagt: ›Schaut euch mal das blonde Mädchen an, das ist die deutsche Rasse!‹ Das war ich. ›Ich hab aber eine jüdische Mutter.‹ Na, von der hatte ich Zensuren dann! Na danke.«

1938 kam dann für jüdische Kinder und Jugendliche das Verbot, eine öffentliche Schule zu besuchen. So ging Henny zunächst auf ein privates jüdisches Gymnasium. Nach der Pogromnacht wurden dann auch alle jüdischen Schulen geschlossen.

Große Teile der Familie ihrer Mutter wanderten nach den Ereignissen der Novemberpogromen nach Bolivien aus, weil sie sich in Deutschland nicht mehr sicher fühlten. Hennys Vater aber wollte bleiben. Er vertraute darauf, dass ihm und seiner Familie nichts passieren würde. Schließlich sei er ja nicht jüdisch und seine Familie deshalb besonders geschützt, so die Annahme. Also blieb Hennys Familie in Dresden.

Weil ihrem Vater sehr wichtig war, dass Henny etwas lernt und nicht nur Zuhause rumsitzt, schickte er die 16-jährige Henny dann Anfang 1940 nach Berlin, damit sie an einer jüdischen Zeichenschule eine Ausbildung machen konnte. Doch auch diese Schule wurde im Mai 1941 geschlossen und Henny zog zurück zu ihren Eltern nach Dresden.

»Kino weg, Häuser weg, aus der Wohnung raus, ich keine Schule, Zwangsarbeit, Stern. Es ging alles Schlag auf Schlag.«

Im Akkord für die Rüstungsindustrie

Ab Juli 1941 musste Henny dann, wie fast alle noch in Deutschland verbliebenen als Juden*Jüdinnen Verfolgte, Zwangsarbeit leisten. In Dresden gab es damals viele kleine Rüstungsfabriken, sagt Henny. Aber auch in Fabriken des täglichen Bedarfs wurden Zwangsarbeiter*innen eingesetzt.

Wichtige Fakten und Zahlen rund um die Zwangsarbeit im Nationalsozialismus erfährst du im folgenden Video von Theresa.

Der Text vom Video zum Nachlesen

Zwangsarbeit im Nationalsozialismus

Im Deutschen Reich und seinen zwischenzeitlich besetzten Gebieten arbeiteten zwischen 1933 und 1945 mindestens 26 Millionen Menschen in Zwangsarbeit. Zwangsarbeit war ein systemisches Verbrechen der Herrschaft der Nationalsozialist*innen, das für die deutsche Bevölkerung sichtbar war: Viele Arbeiten fanden nämlich im öffentlichen Raum statt. Insbesondere die Landwirtschaft, Kriegsindustrie und Infrastrukturmaßnahmen konnten nur durch den Einsatz von Zwangsarbeiter*innen bis 1945 aufrechterhalten werden.

Schon ab 1933 inhaftierten die Nationalsozialist*innen unter anderem als Juden*Jüdinnen Verfolgte, politische Gegner*innen, und Homosexuelle in Arbeitslagern. Der größte Teil der Zwangsarbeiter*innen wurde seit Beginn des Zweiten Weltkrieges zur Arbeit genötigt. In allen eroberten Gebieten, insbesondere in Osteuropa, wurden Menschen zur Herstellung von Materialien oder Aufbau von Infrastruktur gezwungen. Ein Teil der Menschen wurde ins Deutsche Reich verschleppt, um dort Zwangsarbeit in kriegswichtiger Industrie zu leisten: Kriegsgefangene oder Menschen aus Osteuropa mussten zum Beispiel auf Bauernhöfen, im Straßenbau, im Bergbau, im Handwerk oder für den Waffenbau arbeiten. Deportierte als Juden*Jüdinnen Verfolgte wurden in den Konzentrationslagern zur Zwangsarbeit eingesetzt. Vielfach arbeiteten sie dort für kriegswichtige deutsche Unternehmen wie IG Farben, Krupp, AEG oder Rheinmetall. So arbeiteten etwa 13 Millionen Menschen für Unternehmen.

Die NS-Ideologie und Rassenpolitik spiegelten sich auch im System der Zwangsarbeit. Insbesondere diejenigen Zwangsarbeiter*innen, die als Juden*Jüdinnen verfolgt oder aus den Gebieten in Osteuropa verschleppt wurden, sollten in Konzentrationslagern durch den Grundsatz ›Vernichtung durch Arbeit‹ getötet werden. Menschen wurden hierbei unter unmenschlichen Umständen zur Arbeit gezwungen, sodass sie binnen kurzer Zeit durch Erschöpfung starben. So lag z.B. die durchschnittliche Lebenserwartung von als Juden*Jüdinnen Verfolgten in Zwangsarbeit für die IG Farben im KZ Auschwitz III Monowitz bei drei bis vier Monaten.

Henny wurde zunächst im »Goehle-Werk« eingesetzt, das zur »Zeiss-Ikon AG« gehörte. Dort wurde im Schichtdienst für die Rüstungsindustrie gearbeitet. Henny hat dort stundenlang mit Hilfe von Lupe und Pinzette winzige Unruhewellenstifte hergestellt. Die würden für Uhren benötigt, hat man den Zwangsarbeiter*innen erzählt.

Diese Arbeit fand Henny sehr schwierig. Sie sagt, dass lag vielleicht daran, dass sie die schlechten Augen ihres Vaters geerbt hat und damals keine Brille bekam. Wenn sie Fehler machte, wurde sie als Spionin bezeichnet, die der Rüstungsindustrie schaden möchte.

Nach dem Krieg hat sie erfahren, dass diese Stifte nicht für Uhren verwendet, sondern in Bomben, Zeitzündern und U-Booten eingesetzt wurden.

15.09.1941

Als Juden und Jüdinnen Verfolgte mussten sichtbar einen sogenannten ›Judenstern‹ tragen.

26.03.1942

Als Juden und Jüdinnen Verfolgte müssen ihre Wohnungen mit einem sogenannten ›Judenstern‹ markieren.

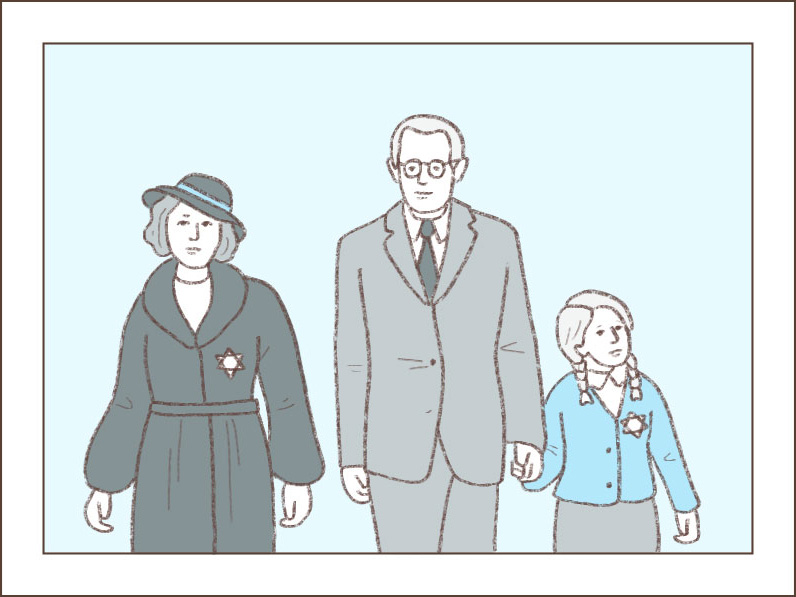

Ab September 1941 mussten als Juden*Jüdinnen Verfolgte dann den sogenannten ›Judenstern‹ tragen.

In der Regel bekam man nur einen einzigen gelben Stern aus Stoff, der immer sichtbar auf der Kleidung getragen werden musste, wenn man außerhalb des eigenen Zuhauses unterwegs war. So musste man diesen einen Stern immer wieder ablösen und an andere Kleidungsstücke neu annähen.

Auf der Straße standen oft Autos der Gestapo, deren Mitglieder das Tragen des Sterns überprüft haben. Wurde ein*e als Jude*Jüdin Verfolgte ohne Stern erwischt, wurde er*sie verhaftet und deportiert.

»Ich hab immer drauf geachtet und der Vater hat, als der Stern herauskam, meine Mutter rechts genommen, mich links. Er ohne. [...] ›Wir brauchen uns nicht zu schämen. Schämen müssen sich die anderen! Die Deutschen!‹ Und dann ging er mit uns auf die Straße. Da hat er zu mir gesagt: ›Kopf hoch!‹ Das hab ich immer gemacht, ich hab den Stern nie zugedeckt.«

Henny hat erzählt, dass die Reaktionen auf den Stern unterschiedlich waren. Ein paar Leute haben sich getraut dicht an ihr vorbei zu gehen und ihr zuzuflüstern, dass sie durchhalten soll. Das hat ihr gut getan und Mut gemacht. Andere haben sie angestarrt. Ganze Schulklassen sind hinter ihr her gerannt, haben sie beschimpft und bespuckt. Auch Erwachsene haben so reagiert. Der allergrößte Teil der Menschen hat aber einfach weggeschaut.

24.04.1942

Als Juden und Jüdinnen Verfolgte durften nicht mehr Bus, Straßenbahn oder Zug fahren.

Während dieser Zeit musste Henny jeden Tag zur Zwangsarbeit. Sieben Kilometer hin und nach der Schicht die sieben Kilometer wieder zurück.

Anfangs konnte sie noch einen großen Teil des Weges auf der Außenplattform der Straßenbahn zurücklegen. Dann wurde das Straßenbahnfahren für als Juden*Jüdinnen Verfolgte verboten.

12.06.1942

Als Juden und Jüdinnen Verfolgte musste ihre Fahrräder, Ferngläser und Schreibmaschinen abgeben.

Also fuhr Henny die Strecke eine zeitlang mit dem Fahrrad. Bis dann auch der Besitz von Fahrrädern untersagt wurde.

Von da an musste Henny jeden Tag den ganzen Weg laufen.

»Früh, wenn’s finster war: okay. Bin ich losmarschiert bei Wind und Regen und Schnee. Keine guten Schuhe. Nicht solche Anoraks, wie wir heute haben. Nicht viel zu essen, früh in die Fabrik, ich bin um vier Uhr aufgestanden, wenn Tagschicht war, denn um sechs musst ich ja dort sein. Die Eltern standen am Fenster. [...] Und ich bin dann losgelaufen, meine Tasche, mein Ausweis, den Stern.«

Ende Februar 1943 musste die Arbeit bei »Zeiss-Ikon« eingestellt werden, weil es kaum noch Material für die Herstellung gab. Viele der dort arbeitenden als Juden*Jüdinnen Verfolgte wurden nun deportiert.

Diejenigen, die in einer ›Mischehe‹ lebten oder wie Henny Brenner einen ›nichtjüdischen‹ Vater hatten, wurden danach auf andere Fabriken verteilt.

Henny landete in der Kartonagenfabrik »Bauer« in Dresden, wo sie Verpackungen herstellen musste.

Henny hat erzählt, dass Adolf Bauer, der Inhaber der Fabrik, ihnen damals leichtere Arbeiten zugeteilt und des öfteren heimlich Brot hingelegt hat. Außerdem lag die Fabrik mitten in der Stadt, der Fußweg zur Arbeit war also nur noch halb so weit.

Der große Angriff

Die Lage spitzt sich zu

Henny und ihre Mutter sollten sich am 16. Februar um 6 Uhr morgens am angegebenen Platz einfinden. Mit Marschverpflegung und gutem Schuhwerk. Dann würden sie ins Arbeitslager gebracht werden.

Für ihren Vater kam das aber überhaupt nicht in Frage. Er wollte weder seine Frau und Tochter alleine lassen, noch wollte er, dass sie sich dort melden.

Weil damals die russische Arme auf Deutschland zumarschierte, gab es bereits große Ströme von Flüchtenden aus dem Osten. Ihr Vater schlug vor, dass die Familie sich, zu einem geeigneten Zeitpunkt, den Judenstern von der Kleidung abreißen und die flüchtenden Menschen als Tarnung benutzen sollten.

Die letzten Deportationen

Die Nationalsozialist*innen wollten in einer letzten geplanten Deportation zwischen dem 14. und 16. Februar 1945 die verbliebenen zur Zwangsarbeit eingesetzten als Jüdinnen*Juden Verfolgte deportieren. Der Deportationsbescheid betraf insgesamt 174 Menschen, davon 18 ›volljüdische‹ Kinder und vier Kinder aus ›Mischehen‹.

»›Also entweder mischen wir uns unter diese Flüchtlinge, die da kommen. Oder uns könnte nur ein großer Angriff retten.‹ Nun die Mutter: ›Ach, wird gerad einer kommen. Dresden hat nie einen gehabt. Was redest du?‹ – und der Angriff kam.«

Es wird Abend, und Hennys Vater legt sich in seiner Alltagskleidung ins Bett. Komisch, findet Hennys Mutter, aber Henny geht davon aus, dass ihr Vater einfach sehr erschöpft und traurig wegen des Deportationsbescheids wäre.

Um 22 Uhr am 13. Februar heulten dann die Sirenen los. Ein Angriff!

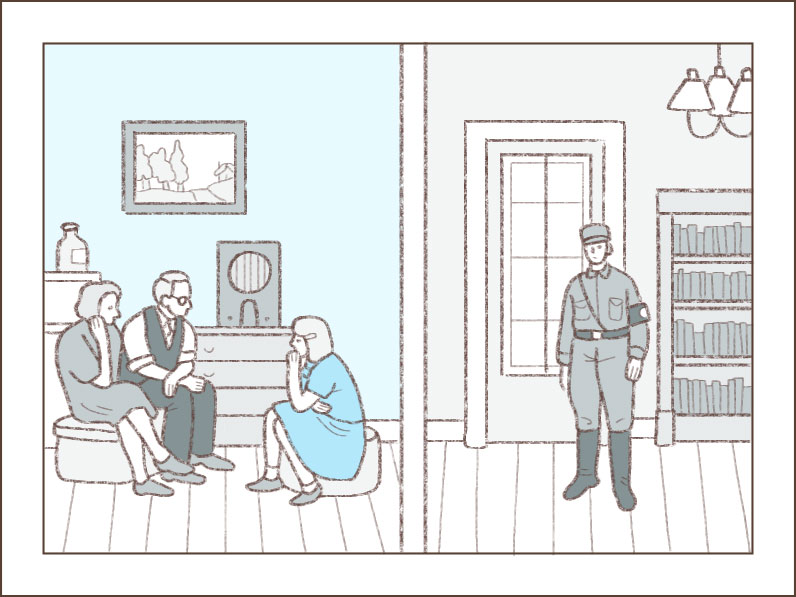

Jetzt ergibt alles Sinn: Hennys Vater wusste vorher Bescheid. Er hatte Freunde, die zusammen heimlich BBC hörten. Daher wusste ihr Vater, dass ein großer Angriff auf Dresden geplant war.

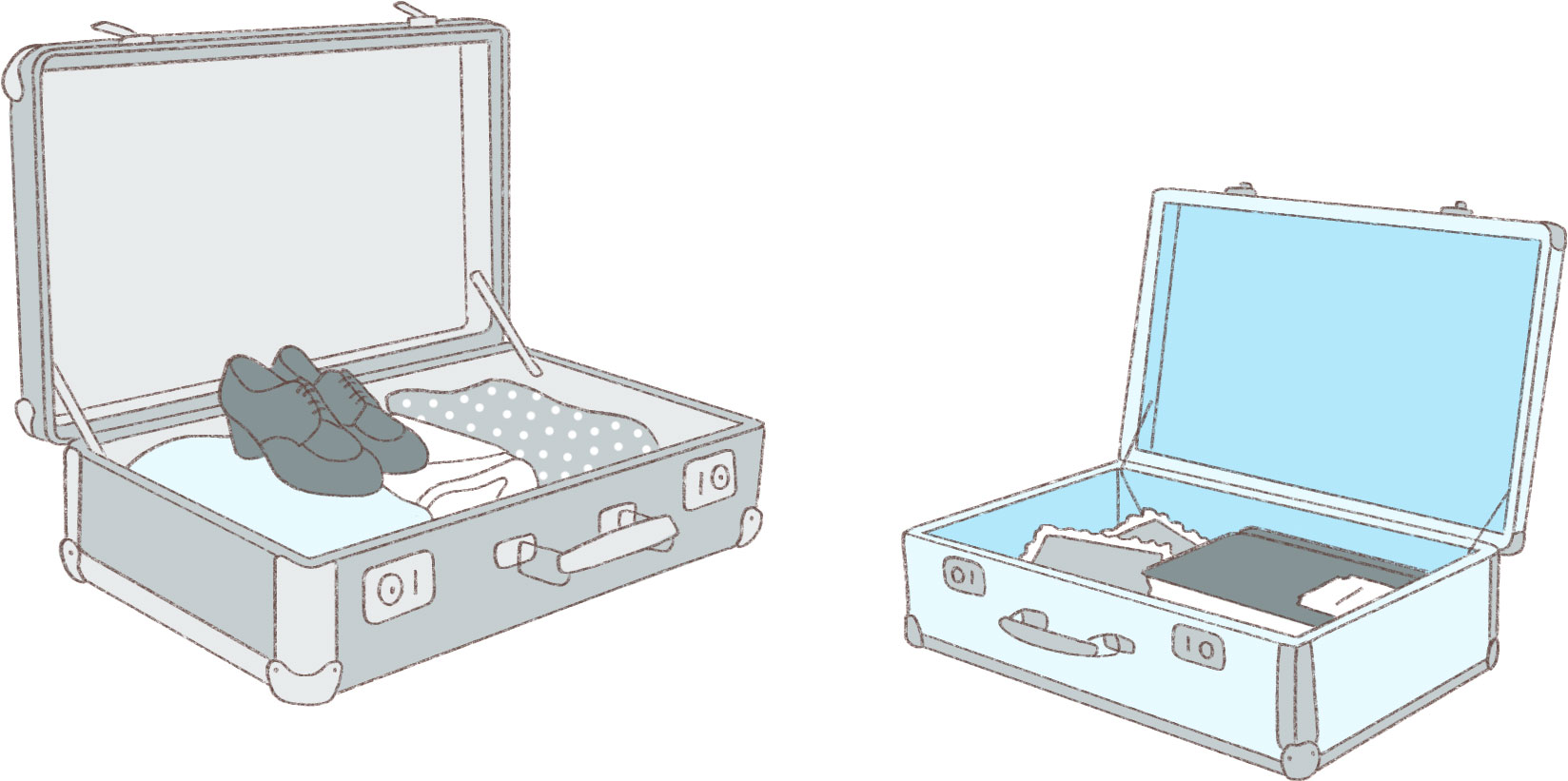

Henny und ihre Eltern schnappen sich ihre Fluchtgepäck-Koffer. Fast jeder hatte damals so einen Koffer gepackt. Darin waren Dinge, die man braucht, wenn man bei einem Angriff aus seinem Zuhause fliehen muss.

In der Regel waren in dem Koffer Schuhe und etwas Wäsche und Kleidung. In Hennys kleinem Koffer war nichts davon. Sie hatte Fotos eingepackt, die ihr sehr wichtig waren und ein dickes Buch, dass sie noch nicht zuende gelesen hatte.

»Da hat mein Vater gesagt: ›Was machst du denn? Du hast nicht mal Wäsche oder ein paar Schuhe drin?‹. Wir hatten ja nichts, nur was wir am Leibe haben. Alte Fotos. Die Wäsche, die Schuhe hätten mir nichts genützt, die wären schon kaputt. Aber die Fotos hab ich doch.«

Hennys Familie will gerade die Wohnung verlassen, da klingelt es bei ihnen. Der Luftschutzwart steht vor der Wohnungstür und bitte Hennys Eltern, mit in den Luftschutzkeller zu kommen. Eigentlich ist es als Juden*Jüdinnen Verfolgten nicht erlaubt mit nicht-jüdischen Menschen gemeinsam einen Luftschutzkeller zu nutzen. Sie müssen in den Keller in einem Judenhaus. Doch Hennys Familie hat Glück: Die anderen Hausbewohner schauen dieses Mal einfach weg. So konnten Henny und ihre Familie sich auch im Keller ihres Hauses in Sicherheit bringen.

Als schon die erste Brandbombe auf das Haus eingeschlagen war, rannte Hennys Vater noch einmal hinauf in die Wohnung. Er wollte unbedingt alle Dokumente und Unterlagen des Kinos retten, um es vielleicht später wiederzubekommen.

Verschiebe den blauen Balken und schau dir Dresden vor und nach dem Bombenangriff an.

Informationen zum großen Bombenangriff auf Dresden und seiner Bedeutung damals und heute hat Theresa im folgenden Video für dich.

Der Text vom Video zum Nachlesen

Bombenangriffe auf Dresden im Februar 1945

Die Bombenangriffe auf Dresden im Februar 1945 gehören zu den schwersten Luftangriffen auf eine Stadt im Zweiten Weltkrieg. Bis heute wird um ihre Bewertung gestritten. Nicht nur Historiker*innen deuten die Ereignisse unterschiedlich, sondern auch verschiedene gesellschaftliche Gruppen. So versuchen nämlich Rechtsextreme, das Gedenken für sich zu vereinnahmen. Um dem entgegentreten zu können ist es wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen.

Im Gegensatz zu den anderen deutschen Großstädten war Dresden lange Zeit im Zweiten Weltkrieg fast unbeschädigt. Vom 13. bis 15. Februar 1945 wurde die Stadt mit ihren damals circa 630.000 Einwohner*innen aber mehrmals schwer von den Alliierten bombardiert. Eine Kombination aus Spreng- und Brandbomben am 13. Februar sowie ein Flächenbombardement am 14. Februar zerstörten die Stadt schwer. Die britische und amerikanische Armee zerstörten dabei also nicht einzelne strategische Ziele und Gebäude, sonder nahmen ganze Stadtviertel ins Visier. Am 15. Februar folgte noch eine Angriffswelle.

Die Angriffe auf Dresden galten nur zum Teil militärisch wichtigen Zielen. Es ging vor allem darum, die Moral der Zivilbevölkerung zu untergraben und damit den Krieg bald zu beenden. Dass die Alliierten so viele zivile Opfer in Kauf nahmen, nutzten die Nationalsozialist*innen für ihre Propaganda. Sie brachten zum Beispiel eine viel zu hohe, sechsstellige Opferzahl in Umlauf. Darauf berufen sich bis heute Rechtsextreme, die damit die deutsche Verantwortung für den Krieg relativieren wollen. Die Forschung geht heute davon aus, dass insgesamt bis zu 25.000 Menschen starben.

Untergetaucht

Henny und ihre Eltern nutzen das allgemeine Chaos nach den Bombenangriffen, um sich zu verstecken. In einem leerstehendem Haus finden sie ein Zimmer, dass sie sich mit einer anderen Familie teilen. Fünf Menschen wohnen in diesem Zimmer – für ein Vierteljahr.

Glück im Unglück

Aufgrund der Bombenangriffe auf die Stadt und die weitgehende Zerstörung von etwa einem Drittel der Wohnhäuser wurden die von den Nationalsozialist*innen geplanten Deportationen nicht mehr durchgeführt. Viele der betroffenen als Jüdinnen*Juden Verfolgten konnten in diesen Tagen untertauchen.

Henny und ihre Mutter können das Zimmer die gesamten drei Monate nicht verlassen, es ist draußen zu gefährlich. Die Gestapo versucht noch immer alle verbliebenen als Juden*Jüdinnen Verfolgte zu finden und in Lager zu transportieren oder zu ermorden.

Aber auch im Haus müssen sie sehr vorsichtig sein. Denn im Zimmer nebenan hat sich ein Mann in SA-Uniform einquartiert. Dieser hatte bei den Angriffen ebenfalls sein Zuhause verloren und brauchte eine neue Bleibe.

Tagsüber müssen sie ganz leise sein. Nachts können die Fenster aufgemacht werden, um frische Luft ins Zimmer hinein zu lassen. Also sitzen die Bewohner*innen des Zimmers viel herum. Sie lesen Bücher, die ihnen der Vater besorgt und hören ganz leise Radio. Und hoffen, dass die russische Armee bald kommt und sie befreit.

Hennys Vater besorgt sich eine neue Lebensmittelkarte vom Amt. Dort erzählt er, dass seine jüdische Frau und Tochter unter Trümmern begraben wurden. Außerdem besorgt er sich ein Fahrrad und fährt damit raus aufs Land zu Bauern. Dort bekommt er Eier und Butter.

Und so bleiben sie in ihrem Versteck und warten.

Kriegsende

Am 8. Mai 1945 ist es endlich soweit. Berlin wird durch die Rote Armee befreit.

Bei Henny und ihrer Familie wird nachts laut mit dem Gewehrkolben an die Tür geklopft. Davor stehen russische Soldaten. Sie dachten, Henny sei eine nichtjüdische arische Frau, eine Nationalsozialistin, und wollen sie mitnehmen.

Doch Henny hat Angst. Sie will unbedingt bei ihrer Familie bleiben.

Und obwohl sie nicht sehr religiös war, hat Henny dann angefangen laut auf hebräisch zu beten. Das war ihre Rettung, denn einer der Soldaten war ein jüdischer Offizier und er kannte das Gebet. Er hat dafür gesorgt, dass Henny und ihrer Familie nichts passiert und ihnen auch entsprechende Papiere ausgestellt wurden.

Nach dem Krieg

Alles auf Anfang?

Henny hat uns erzählt, dass die Situation anfangs sehr angespannt war. Wohnungen und Geschäfte wurden damals geplündert und auch mit der verbliebenen deutschen Bevölkerung gehen die russischen Soldaten nicht zimperlich um - schließlich waren sie der besiegte Feind.

Hennys Vater bemühte sich dann darum, eine Entschädigung für sein Kino zu bekommen. Das Palast Theater wurde während der Angriffe ausgebombt, das gab es nicht mehr. Er musste aber absurderweise für das Grundstück weiter Steuern bezahlen. Und obwohl er mit den geretteten Dokumenten nachweisen kann, dass es sein Kino gewesen war, bekam er keinen Ersatz und keine Unterstützung.

Leben in der DDR

Wie sich das damals äußerte, hat Theresa im folgenden Video zusammengefasst.

Der Text vom Video zum Nachlesen

Antisemitismus in der DDR

Die DDR verstand sich selbst seit ihrer Gründung 1949 als antifaschistischer Staat. Damit wurden alle Kontinuitäten aus dem Nationalsozialismus grundsätzlich für unmöglich gehalten. Das entsprach allerdings nicht den Tatsachen, denn so gab es zum Beispiel auch weiterhin Antisemitismus in der DDR. Neben antisemitischen Einstellungen in der Gesellschaft förderte die DDR auch politisch Antisemitismus und Israelfeindlichkeit.

Die Situation von Jüdinnen*Juden in der Sowjetischen Besatzungszone und dann in der DDR verschlechterte sich ab 1948 mit der Staatsgründung Israels. Als sich Israel nicht zu einem sozialistischen Staat entwickelte, bezeichneten Politiker*innen in der Sowjetunion, vor allem Joseph Stalin, das Land als ›imperialistisches‹ und ›nationalistisches‹ Projekt. Dieser staatliche Antizionismus und Israelfeindschaft war in der DDR besonders ausgeprägt.

1952 erfolgten mehrere konkrete antisemitische Handlungen: Um einer angeblichen ›zionistischen Gefahr‹ entgegenzuwirken, wurden Kaderakten jüdischer SED-Mitglieder überprüft und zahlreiche jüdische Angestellte in Kreis- und Bezirksverwaltungen entlassen. Außerdem wurden SED-Mitglieder vor Gericht verurteilt, die sich u.a. für eine Rückerstattung von enteignetem Eigentum aussprachen. Auch wurden die Vorstände von den acht jüdischen Gemeinden in Berlin ab Dezember 1951 einbestellt, ihre Gemeindebüros ab Ende 1952 durchsucht. Sie wurden zu ihrer Finanzierung und ihren Verbindungen in die USA befragt. Aus Angst vor erneuter Verfolgung flüchteten sich sechs der Gemeinden nach Westberlin, bis Januar 1953 flohen etwa 1.400 Jüdinnen*Juden. Das waren zusammen 20% der damaligen jüdischen Gemeindemitglieder der gesamten DDR.

Flucht nach Westberlin

Hennys Familie empfindet die Situation für jüdische Menschen als zunehmend bedrohlich und sie entscheiden aus Dresden zu fliehen. So packt jeder wieder ein Fluchtköfferchen und Henny erzählt, dass ihre Mutter dieses Mal darauf bestand, die schweren Daunendecken mitzunehmen! Alles Andere war ihr nicht wichtig, aber wenn sie erneut alles Hab und Gut zurück lassen müssen, dann will sie wenigstens unter guten Decken schlafen können.

Und so schaffen sie und ihre Eltern und es mit Ach und Krach über die Grenze nach Westberlin. Ihre Eltern bekommen dort eine kleine Rente und sind zufrieden. Gemeinsam finden sie Halt in der jüdischen Gemeinde vor Ort.

»Erst die Nazis überlebt, dann den Bombenangriff. Wie mein Vater sagte: ›Lieber ’ne Bombe auf den Kopf als ein KZ.‹ Haben wir auch überlebt und den Russeneinmarsch auch. Und die Flucht auch. Wir kamen im Westen an und hatten Freunde und waren in der jüdischen Gemeinde.«

Hennys Leben geht weiter!

So richtig kehrt dann aber doch keine Ruhe in Hennys Leben ein. Denn schon bald lernt sie in einer Gruppe für junge Überlebende den Geschäftsmann Hermann Brenner kennen! Er fliegt wegen seiner Geschäfte immer wieder nach Westberlin und macht ihr den Hof.

Klicke auf die Punkte, um mehr über Hennys weiteres Leben zu erfahren

Aus Henny Wolf wird Henny Brenner

Hermann ist acht Jahre älter als sie und kommt ursprünglich aus Weiden in der Oberpfalz.

Weiden ist eine kleine ländliche Stadt und als Henny zum ersten Mal dort ist, findet sie es irgendwie schön und doof gleichzeitig. Ein trostloses Nest, sagt sie manchmal.

Aber als sie und Hermann 1953 heiraten, zieht sie mit ihm dorthin.

Familienleben

1954 wird ihr erster Sohn geboren, Hardy. Henny empfindet sich mit Ende zwanzig schon als ziemlich alte Mutter. Es dauert zehn Jahre, bis ihr zweiter Sohn Michael geboren wird.

Gemeindeleben

In Weiden ist ihr Mann in der jüdischen Gemeinde aktiv, 50 Jahre lang ist er dort Präsident. Die Brenners haben viel Kontakt zu anderen Juden*Jüdinnen, wenig Kontakte zu nicht-jüdischen Menschen gleichen Alters. Sie sagt, der Gedanke, dass diese Menschen Nazis gewesen sein könnten, KZ-Aufseher*innen oder sogar Kommandant*innen, hat sie davon abgehalten.

Henny und ihrem Mann war es wichtig, ihre Söhne jüdisch (im jüdischen Glauben) zu erziehen. Hermann Brenner wollte als Präsident der jüdischen Gemeinde, dass seine Söhne im Gottesdienst aus der Thora vorlesen können und dass sie wissen, wie ein jüdischer Gottesdienst abläuft. Ob sie religiös sein wollen, sollten sie aber selber entscheiden.

Von sich selber sagt sie, dass sie nicht religiös sei, aber die jüdischen Traditionen und Feiertage liebe und damit viele Erinnerungen an ihre behütete Kindheit verbinde.

Geschäftsleben

Ihr Mann führt mittlerweile drei Geschäfte. Er hat die Geschäfte seiner Schwestern übernommen, als sie ausgewandert sind.

Immer wieder reden Henny und Hermann darüber auszuwandern, zum Beispiel nach Kalifornien. Ihre Söhne sollen nicht in Deutschland aufwachsen. Aber Hermann möchte nicht noch einmal ganz neu anfangen. Die Beiden wollen sich erst physisch und psychisch erholen. Also bleiben sie.

Heute

›Seid wachsam!‹

Vorher wurde öffentlich so gut wie gar nicht über die Verfolgung während der Zeit des Nationalsozialismus gesprochen. Die Überlebenden haben sich untereinander ihre Geschichten erzählt und sich Trost gespendet, aber ansonsten wurde nicht viel über diese Zeit geredet. Selbst von ihrem Mann hat sie nur grob erfahren, was ihm und seiner Familie alles widerfahren ist.

Henny sagt, es wird immer schwieriger mit dem Erlebten umzugehen. Und es ist immer noch eine gewisse Angst da. Sie hat trotzdem bis 2020 ihre Geschichte immer wieder vor Schulklassen erzählt.

Im Mai 2020 ist Henny Brenner im Alter von 95 Jahren gestorben.

Was bleibt?

Du bist jetzt Zweitzeug*in von Henny

Nachdenken über Hennys Lebensgeschichte

Was nimmst du aus dieser Geschichte mit? Wie hätte Hennys Leben ausgesehen, wenn sie nicht jüdisch gewesen wäre? Wenn sie nicht unerwünscht im eigenen Land gewesen wäre? Was macht das mit einer Person, so etwas erlebt zu haben? Und kann ein Mensch eine solche Zeit verkraften?

»Seid wachsam!«, sag ich immer den jungen Leuten. Ich weiß nicht, man soll nicht so blauäugig sein, man soll aber auch nicht Angst verbreiten.«